Gardiens et gardiennes du territoire face à la déforestation : la lutte d’une famille atikamekw contre le Projet de loi 97

Québec, Canada (2025)

Dans la lignée de mon projet de documentaire initié en Guyane française et au Pérou sur les conséquences de l’extractivisme[1] pour les communautés autochtones des Amériques (film à paraître en 2026), j’ai partagé pendant deux semaines le quotidien d’une famille atikamekw en lutte contre la déforestation sur son territoire ancestral. Celle-ci craint que le projet de loi 97 n’accélère les coupes en l’absence de consultations adéquates. Déposée par le gouvernement du Québec en avril 2025, cette réforme du régime forestier est également contestée par les associations environnementales, des juristes et une partie de la société civile. Pour affirmer leur souveraineté et protéger la forêt, les membres de la famille Echaquan ont alors établi un camp de résistance à cinq heures de route au nord de Montréal. Un lieu vivant où se mêlent actions de sensibilisation, transmission intergénérationnelle, solidarité entre Autochtones et allochtones[2], et revitalisation de pratiques culturelles millénaires.

Début septembre 2025, l’été touche tranquillement à sa fin et avec lui s’estompent temporairement les vagues de chaleur qui ont décimé, cette année encore, de larges pans des forêts canadiennes, de la Colombie-Britannique jusqu’à Terre-Neuve[3].

Les changements climatiques ne sont pourtant pas la seule menace qui pèse sur la forêt boréale et ses habitants sur l’Île de la Tortue[4]. Au Québec, l’industrie forestière procède depuis des décennies à des coupes totales, parfois appelées « coupes à blanc », qui détruisent sans distinction les différentes essences d’arbres, la faune, les sols et le réseau hydrographique[5]. Le public québécois découvrait dès 1999 l’ampleur des ravages à travers les images aériennes tournées par Richard Desjardins et Robert Monderie pour leur documentaire au titre évocateur, L’Erreur boréale[6].

Coupe à blanc sur le Nitaskinan, territoire ancestral de la nation atikamekw, à cinq heures de route au nord de Montréal. Prise de vue aérienne, septembre 2025. © Yann Lenzen

Essentiellement de compétence provinciale, la gestion des forêts au Canada reflète les inclinations idéologiques et les choix politiques des élus, et aussi, parfois, les aspirations sociétales susceptibles d’influencer ces derniers. L’éveil de l’opinion publique, amplifié par le film emblématique de Desjardins et Monderie, conduit le gouvernement à mettre sur pied la Commission Coulombe afin de « dresser un état de situation de la gestion des forêts publiques »[7]. Le rapport qui en découle mènera à l’adoption, en 2010, d’une réforme majeure : la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier[8].

Plusieurs avancées sont saluées par les associations environnementales[9] : les coupes ne sont désormais plus planifiées par l’industrie elle-même mais par le Ministère ; le poste de Forestier en chef est créé afin de calculer de façon indépendante le volume de bois pouvant être coupé chaque année ; la loi intègre le concept « d’aménagement écosystémique », censé favoriser la préservation des écosystèmes forestiers.

Si ces mesures ont marqué des progrès dans la régulation de l’industrie forestière, elles restent pourtant insuffisantes face aux pressions continues des activités humaines, opérations de déboisement et projets miniers en tête, qui ne cessent de compromettre la durabilité des forêts québécoises et la vitalité des cultures autochtones qui y sont liées[10]. En 2024, groupes environnementaux et partis d’opposition appelaient de concert à une nouvelle réforme du régime forestier plus ambitieuse et respectueuse de l’environnement[11].

Dernière évolution en date, le projet de loi 97 (ci-après « PL 97 ») est déposé en avril 2025[12] par Maïté Blanchette Vézina, alors Ministre des Ressources naturelles et des Forêts du gouvernement de la CAQ (Coalition Avenir Québec), au pouvoir depuis 2018. Le projet de loi, qui vise certes à moderniser le régime forestier et à « protéger nos communautés forestières du contexte économique incertain »[13], a été immédiatement contesté par les syndicats et les groupes environnementaux, qui y voient un recul par rapport à la réforme de 2010 en raison de la priorité donnée à la récolte[14]. Les Premières Nations craignent elles aussi une accélération de la déforestation en l’absence de consultations adéquates[15]. Ce projet de loi met une nouvelle fois en lumière la logique prédominante d’extraction aveugle des ressources, au mépris des écosystèmes, de la faune et des droits des peuples autochtones.

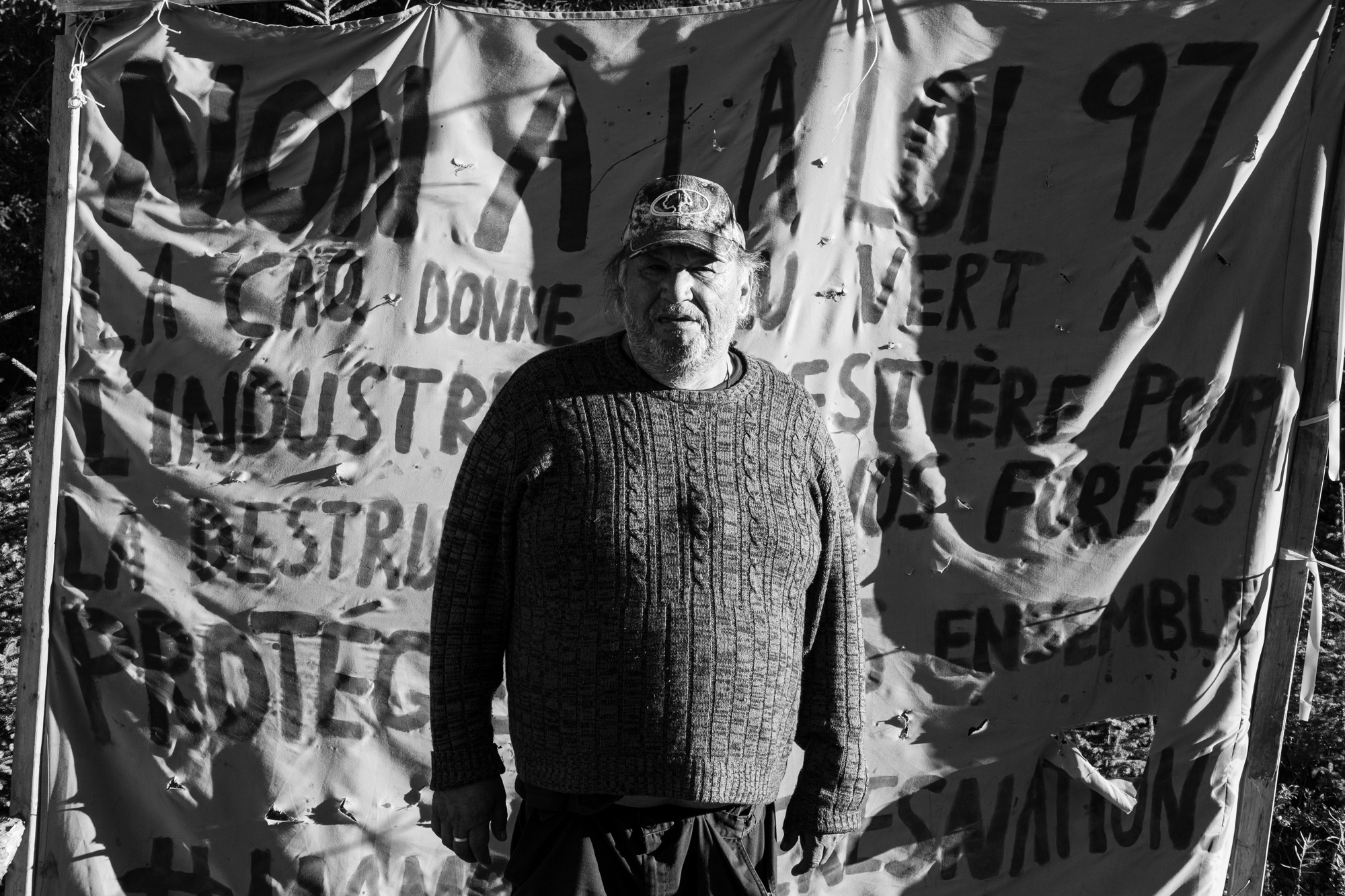

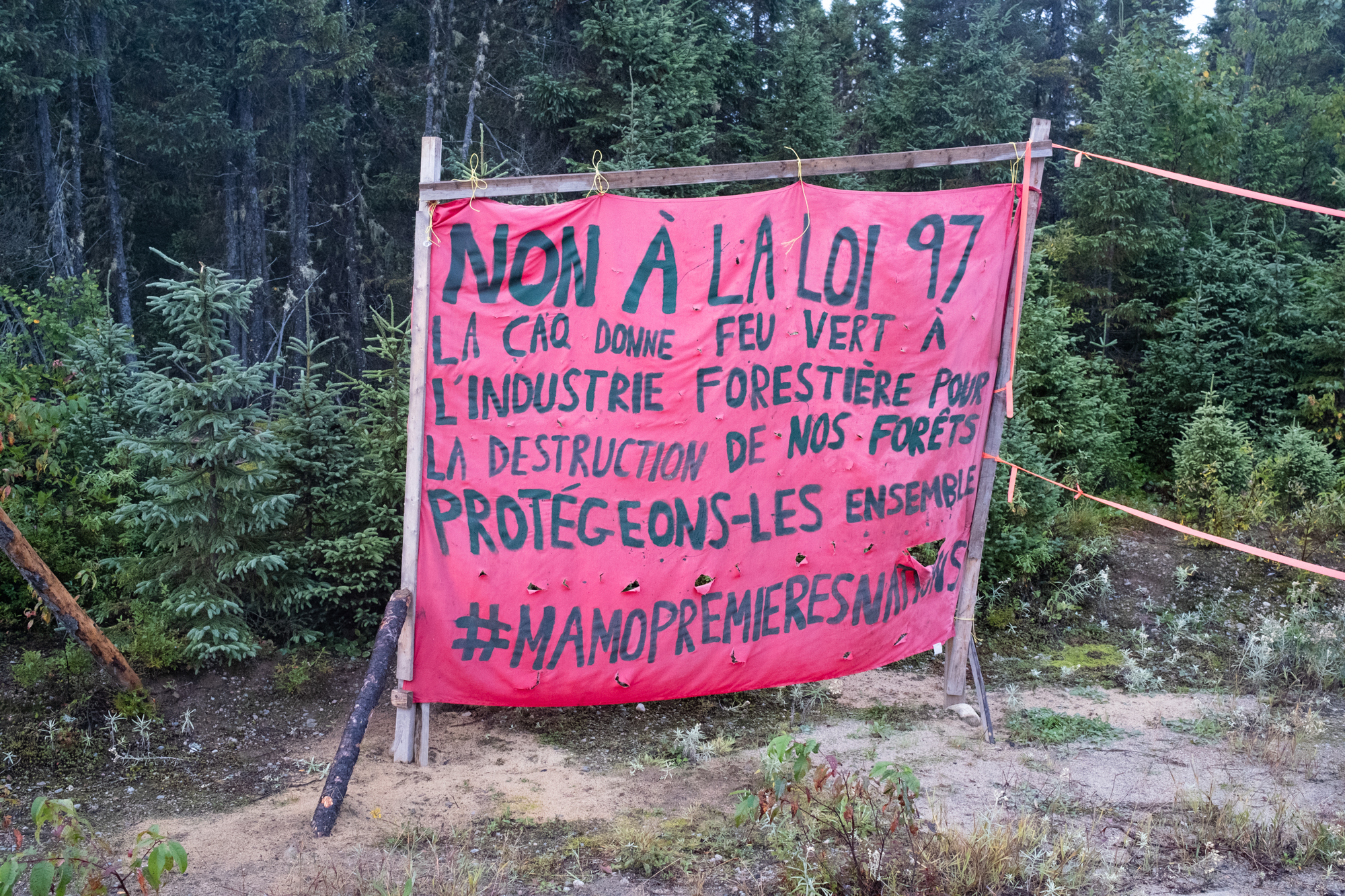

Au cours des derniers mois, le Nitaskinan, territoire ancestral de la nation atikamekw, a été le théâtre de vives tensions entre membres des communautés autochtones et travailleurs forestiers. Organisés au sein d’un front de lutte commun nommé « Mamo », qui signifie « ensemble » en langue atikamekw, des gardiens et gardiennes du territoire issus des nations atikamekw, innu, abénaki et anishnaabe s’efforcent de faire entendre leurs voix. Des barrages routiers ont notamment été érigés pour bloquer l’accès des secteurs de coupes aux travailleurs, donnant parfois lieu à des altercations[16]. Leur objectif est double : freiner la destruction de la forêt boréale et envoyer un message fort à la société et aux autorités québécoises. Les machines ne sont pas les bienvenues sans consultation préalable, il est urgent d’abandonner ce projet de loi et d’établir un modèle de gestion des forêts respectueux des écosystèmes et prenant acte de la souveraineté des Premières Nations.

Au-delà des blocages, d’autres types d’initiatives fleurissent sur le territoire. Au kilomètre 134 du Chemin Parent – Mont Laurier, à environ 5 heures de route au nord de Montréal, la famille Echaquan a mis en place au mois de mai 2025 un camp de sensibilisation et de résistance. Après quelques jours de déplacements et de recherches dans la région, je finis par entendre parler de ce lieu sur les réseaux sociaux et me rends sur place pour mieux comprendre les ressorts de l’opposition au projet de loi 97. Je resterai finalement deux semaines aux côtés de cette famille issue de la communauté atikamekw de Manawan.

Le camp de résistance à la déforestation et au projet de loi 97 organisé par la famille Echaquan au kilomètre 134 du Chemin Parent – Mont Laurier. Prise de vue aérienne, septembre 2025. © Yann Lenzen

Territoire autochtone non cédé

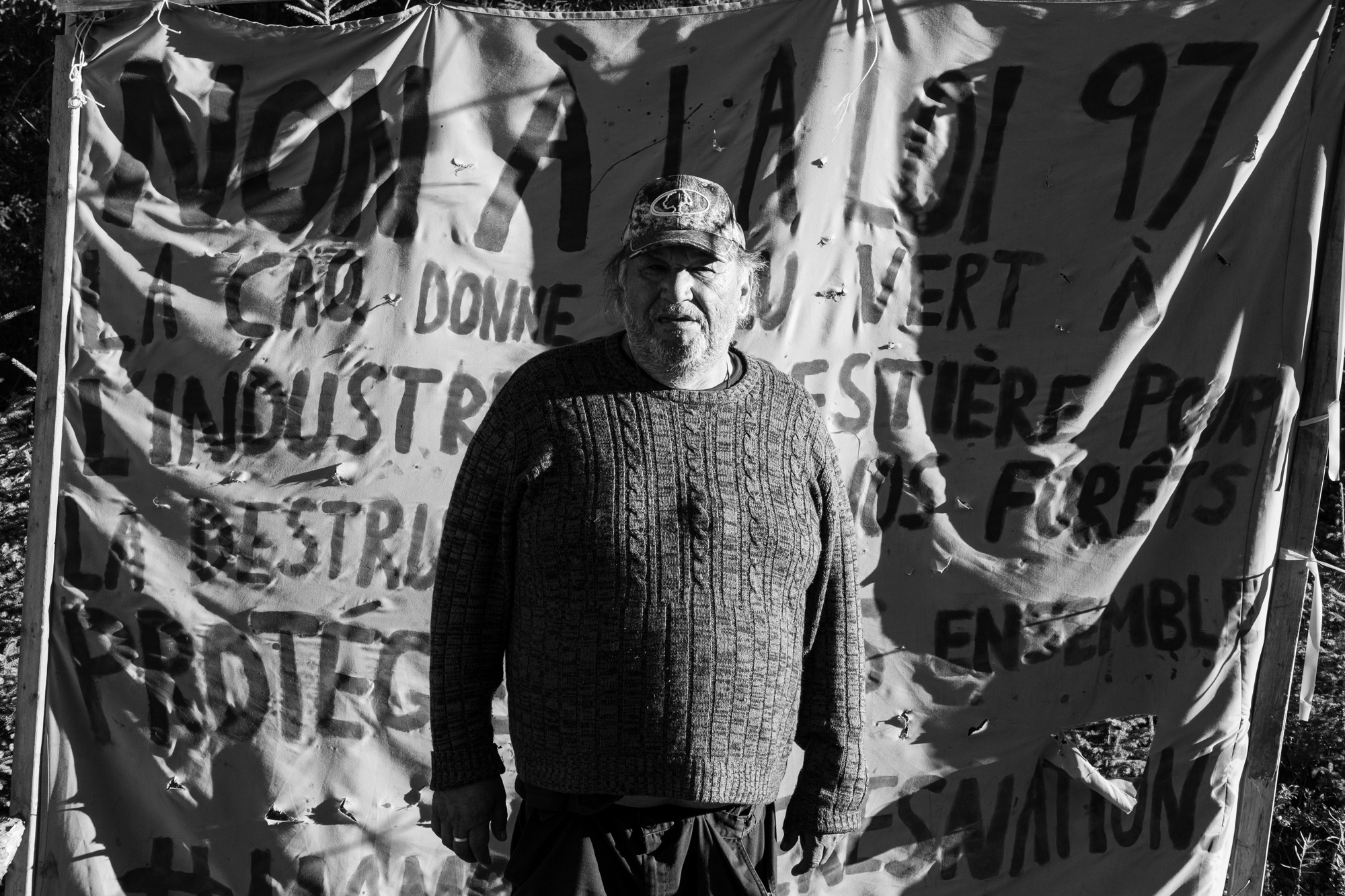

Robert Echaquan, chef héréditaire à l’initiative du camp, exprime sa détermination inflexible à rester sur la terre de ses ancêtres : « Je vais mourir ici, dans mon territoire. Je vais rester ici jusqu’à ma mort (…) parce que c’est chez nous. C’est triste d’annoncer ça, mais c’est comme ça un Autochtone, il veut rester dans son territoire parce que c’est à lui. C’est aux petits-enfants, c’est leur garde-manger. (…) On ne veut pas échanger notre territoire contre de l’argent ou quoi que ce soit. C’est non cédé notre territoire. » Mais alors que signifie un territoire « non cédé » dans le contexte canadien ?

Pendant la colonisation, les Européens se sont appropriés de vastes étendues de terres à travers la signature de traités avec certaines Premières Nations[17]. Cependant, une grande partie du territoire revendiqué aujourd’hui par le Canada n’a jamais fait l’objet de cessions formelles par traité — notamment en Colombie-Britannique et au Québec (y compris le Nitaskinan, territoire des Atikamekw, ou encore l’Île de Montréal par exemple)[18]. Un territoire non cédé renvoie donc au fait qu’aucun traité ou accord officiel n’a été signé par la Nation concernée pour transférer ou partager la souveraineté sur ses terres au gouvernement colonial (britannique, canadien ou québécois). Les Premières Nations concernées considèrent ces terres comme relevant toujours de leur souveraineté, une position qui entre en tension avec la conception territoriale de l’État canadien. C’est aussi sur la base de la non-cession de son territoire que la nation Wet’suwet’en, dans le nord de la Colombie-Britannique, a appuyé son combat de longue haleine face au projet de pipeline Coastal GasLink, faisant l’objet d’une vaste médiatisation et de manifestations de soutien à travers le Canada il y a quelques années[19]. Pour Jean-Paul Echaquan, le frère aîné de Robert, « c’est une nouvelle forme de colonialisme qui se poursuit aujourd’hui avec les compagnies forestières qui viennent saccager notre territoire. Ils disent que ça appartient au Québec, que ça appartient au Canada. Mais ce n’est pas comme ça, c’est à nous. Et c’est à nous de défendre ce territoire et nos droits ancestraux. »

Le PL 97 projette de diviser les forêts québécoises en trois zones distinctes dédiées à « l’aménagement forestier prioritaire », au « multi-usage » et à la « conservation ». Consacrées aux coupes intensives, les zones d’aménagement prioritaire seraient gérées par les compagnies forestières elles-mêmes, y compris pour le choix des secteurs de coupe et la planification du reboisement. À l’intérieur de ces zones, toute activité susceptible d’entraver le travail des compagnies forestières serait prohibée, leur laissant champ libre pour déboiser à grande échelle[20]. Pour Karine Millaire, professeure adjointe en droit constitutionnel et autochtone à l’Université de Montréal, « l’interdiction est si générale qu’elle permet aussi de se demander si Québec entend respecter son obligation constitutionnelle de consulter les nations visées avant que ne soit émise chaque autorisation d’exploitation du territoire. »[21] Ensuite, les zones multiusages pourraient accueillir plusieurs activités : usufruit autochtone, chasse et pêche récréotouristiques, mais aussi des opérations de déboisement et des projets industriels ou miniers, suscitant leur lot d’inquiétudes pour l’environnement et les communautés riveraines. Viennent enfin les zones de conservation : seule cette portion des forêts publiques de la province ferait l’objet d’une véritable protection face à l’industrie.

D’après l’ONG Nature Québec, ce « zonage en triade proposé est déséquilibré : il aligne le régime forestier sur les intérêts à court terme de l’industrie, au détriment des intérêts de tous les autres usagers et usagères. Pour lever toutes contraintes à la récolte, le projet de loi n°97 va même jusqu’à interdire les aires protégées dans les zones d’aménagement forestier prioritaire. Interdire la conservation, on aura tout vu ! ».[22] Une autre disposition litigieuse du PL 97 réside dans la désignation d’aménagistes forestiers régionaux pour la planification stratégique du territoire, tâche auparavant confiée au Forestier en chef du Québec. Pour Lucien Wabanonik, chef de la communauté anishnaabe de Lac-Simon qui s’exprimait début juin 2025 devant l’Assemblée nationale du Québec, cette mesure illustre la déresponsabilisation de l’État dans sa gestion des ressources naturelles et de ses relations avec les Premières Nations[23].

Consultation des Premières Nations ?

Si le PL 97 se targue de « [prévoir] des mesures concernant la consultation des communautés autochtones »[24], les premiers concernés de sont pas tout à fait de cet avis. Francis Verreault-Paul, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), publiait dès juillet 2025 un communiqué dénonçant l’absence de consultations adéquates pour l’élaboration de cette loi[25]. Point crucial pour comprendre les tensions, soulignons ici l’ambivalence entourant la représentation politique des peuples autochtones auprès des autres échelons de gouvernement. Le Québec refuse en effet de dialoguer avec le collectif « Mamo » ou avec les chefs héréditaires, ne reconnaissant comme interlocuteur autochtone légitime que les conseils de bande. Ces entités politiques, créées par la Loi sur les Indiens de 1876[26], voient pourtant leur autorité limitée aux frontières des réserves. Or, selon les traditions juridiques autochtones précoloniales, ce sont les chefs héréditaires qui détiennent l’autorité sur le territoire ancestral, dont l’étendue dépasse largement les seules réserves. Certains membres des communautés ne se sentent alors parfois pas légitiment représentés par les décisions des conseils de bande, tandis que le gouvernement aura tendance à se satisfaire de la « consultation » de cette instance.

Ce sentiment d’exclusion du processus décisionnel est partagé sur le terrain. Jean-Paul Echaquan résume ainsi cette frustration et son opposition au projet de loi : « ce qu’on souhaite, c’est que le gouvernement tienne compte de nous. Pourquoi est-ce qu’on ne nous écoute pas ? Pourtant, nous sommes ici depuis toujours, nous connaissons la forêt. Nos ancêtres savaient déjà gérer la forêt et ils nous ont transmis ce savoir. (…) On s’oppose au projet de loi 97 car cela signifierait la fin de nos forêts. Le reboisement prendra trop de temps, c’est essentiel de garder la forêt intacte. C’est une très bonne cause qu’on défend. On voit aujourd’hui les changements climatiques, les feux de forêt, on voit le comportement des animaux qui a changé… On assiste à l’extinction de certaines espèces d’animaux, d’oiseaux, de plantes médicinales, etc. Avec les coupes forestières, tout est brisé, saccagé. On constate que nous aussi on est en train de mourir, si on continue à couper tous les arbres. Chaque fois qu’un arbre est coupé, c’est comme si une partie de notre esprit mourait. »

Les opérations de déforestation sur les territoires ancestraux des Premières Nations au Québec, comme celle visible sur cette prise de vue aérienne sur le territoire des Atikamekw, génèrent des tensions et des initiatives de résistance. Septembre 2025. © Yann Lenzen

La Loi constitutionnelle de 1982 confirme en son article 35 la reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones du Canada[27]. Dans le sillage de cette loi, le devoir de consultation de ces peuples s’est consolidé à travers la jurisprudence[28], notamment avec l’affaire Nation Haïda c. Colombie-Britannique (2004)[29]. En contestant l’octroi de permis d’exploitation forestière sur son territoire sans son consentement, la Nation Haïda a conduit à une décision marquante de la Cour suprême, établissant le principe d’« honneur de la Couronne ». L’État, dès lors qu’il a connaissance de l’existence potentielle d’un droit ancestral d’une communauté sur un territoire donné, a désormais le devoir non seulement de consulter, mais aussi d’accommoder le groupe afin de limiter les répercussions d’une décision gouvernementale à leur droit[30]. L’opposition au PL 97 fait écho à cette décision et soulève des doutes quant à la conformité constitutionnelle d’une réforme susceptible de porter atteinte aux droits de communautés autochtones non consultées sur leurs territoires ancestraux.

Au-delà du contexte juridique domestique, Karine Millaire souligne que le PL 97 « viole également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. »[31] Ce texte de droit international, que le Canada s’est engagé à mettre en œuvre, affirme le droit à l’autodétermination des Premières Nations sur leurs territoires, la préservation de leurs ressources et de leurs traditions, l’impératif de consultation et le principe de consentement libre, préalable et éclairé[32].

Vidéo aérienne d’une coupe à blanc sur le territoire des Atikamekw. Plusieurs familles de cette communauté autochtone se mobilisent contre le projet de loi 97 qui risque d’accélérer la dynamique de déforestation à l’œuvre au Québec. Septembre 2025. © Yann Lenzen

Sensibilisation, transmission intergénérationnelle et revitalisation des pratiques culturelles autochtones

En mai 2025, le mois suivant le dépôt du PL 97 à l’Assemblée nationale, la famille Echaquan décide de passer à l’action à travers la mise en place de ce camp. « Ce n’est pas un blocus, il s’agit d’un acte de souveraineté ancestrale », souligne Jean-Paul Echaquan. « Le but premier était de faire valoir nos droits, de défendre la forêt, d’arrêter les coupes abusives. Ensuite, on a voulu conscientiser les personnes sur les impacts pour les écosystèmes. Ce n’est pas seulement pour nous qu’on fait ça, pas seulement pour notre propre intérêt. C’est tout le Québec, toute l’humanité, qui va subir les conséquences d’un déboisement d’une aussi grande ampleur. On a voulu s’approcher du public et faire entendre notre voix et exposer ce que le gouvernement est en train de faire. Via des pamphlets, avec les réseaux sociaux, on essaie de conscientiser les gens, pour qu’ils réalisent qu’il faut vraiment défendre la forêt. »

Complémentaire de la stratégie des barrages routiers dont l’objectif, à court terme, consiste à empêcher les travailleurs forestiers de procéder aux coupes, l’établissement du camp au kilomètre 134 s’inscrit dans une démarche de transformation sociale à plus long terme. Se déploient alors des initiatives de sensibilisation, de transmission intergénérationnelle et de revitalisation des pratiques culturelles autochtones. Les militants, venus de Montréal, Québec ou encore Ottawa, passent quelques jours au camp pour témoigner leur soutien à la famille, participer aux tâches collectives et aux veilles de nuit, distribuer des tracts aux villégiateurs et leur faire signer une pétition, ou encore amplifier la voix des gardiens du territoire sur les réseaux sociaux. Véritable caisse de résonance des mouvements de lutte, ces nouveaux outils permettent aussi de soulever des fonds pour faire vivre le camp et adapter les installations à l’approche de l’hiver.

Pour ces activistes, c’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la culture atikamekw. Janette Echaquan, l’épouse de Jean-Paul, se réjouit de la venue de ces supporters souvent d’origine allochtone : « On est bien entourés, on est bien soutenus. C’est surtout les jeunes, des gens de la ville, qui viennent ici protéger le territoire. On est bien contents de ça. Souvent, quand on va en ville, on subit le racisme, mais ce n’est pas les jeunes. Alors on est content de recevoir ces jeunes gens. On peut partager des choses, ils nous montrent des choses et on leur donne des connaissances aussi. Souvent, il y a des spécialistes en formation qui viennent et qui peuvent nous aider. Ce sont nos jeunes qui sont le plus conscients de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Ce sont eux qui vont prendre la relève bientôt. » Alors on écoute les récits des aînés autour du feu, on construit une « sweat lodge » (tente de sudation utilisée dans le cadre de rites du purification)[33], on prépare la viande d’orignal, on va à la pêche, on cueille des plantes médicinales ou encore du thé du Labrador…

La forêt est indissociable de la culture et du mode de vie traditionnel atikamekw, tout comme de celui de bien d’autres peuples autochtones : « La forêt, ça représente notre langue, notre culture, l’alimentation, la médecine. On vit de la forêt », rappelle Jean-Paul Echaquan. « C’est là que j’ai vécu, c’est là que je vivrai, c’est là que je mourrai aussi. Quand j’entends les oiseaux chanter, quand j’entends les rivières couler, le bruit du vent : c’est ça qui me fait du bien, je vis en harmonie avec la nature. Le mot ‘Notcimik’ [‘forêt’ en atikamekw] veut dire « d’où je viens et où je vis ». C’est ça la signification de la forêt pour nous. Quand on coupe les arbres, on risque de perdre notre langue, notre mode de vie. On risque de perdre ce qu’on veut enseigner à nos enfants. »

Retombée bénéfique de la lutte, le camp permet à Jean-Paul et Robert de passer du temps avec leurs petits-enfants hors du village et de tenter de leur insuffler la langue, les traditions et l’amour pour la forêt. « J’ai 24 petits-enfants. Présentement j’en ai une douzaine qui sont ici dans mon camp. Ça me donne de la force, ça me donne de l’énergie. La santé ça ne va pas bien, mais ça va mieux quand ils sont là. C’est pour eux que je fais ça, pour que mes enfants puissent aussi trouver de quoi manger dans la forêt », explique avec émotion Robert Echaquan.

« Nos jeunes aujourd’hui sont en pleine perte d’identité culturelle », regrette quant à lui Jean-Paul. « J’ai su sauvegarder toutes mes traditions parce que j’ai vu mes parents partir dans le bois, je les ai suivis, je suis allé avec eux. Aujourd’hui ce n’est plus comme ça, les enfants sont figés, dépendants du confort dans le village. Ils tournent en rond, vont à l’école, ne vont plus en forêt. Pourtant, c’est grâce à la forêt que la langue peut survivre, car c’est d’elle qu’elle vient, tout comme nos traditions et nos connaissances. Nous, on souhaiterait les amener dans le bois, en forêt, pour qu’ils puissent se réapproprier les traditions. Pour développer une connexion avec la terre. On a beaucoup de missions à entreprendre pour que nos enfants soient capables de prendre soin de la Mère-Terre. »

Pour certains jeunes militants issus d’autres communautés autochtones mais qui ont grandi en ville, la lutte représente aussi un moyen de se reconnecter à leur identité. L’activiste Emily Fleming-Dubuc, connue pour ses vidéos de vulgarisation sur Tik-Tok et Instagram, vient passer quelques jours au camp accompagnée de sa mère et ses deux filles. « J’ai grandi au sud, loin du territoire. J’ai longtemps eu honte d’être Inuk à cause du racisme systémique. J’ai eu une reconnexion dans les dernières années à mon identité, à ma culture, via la dénonciation des injustices. Je le fais pour toutes les personnes qui n’ont pas pu le faire. Tous les enfants qui sont décédés dans les pensionnats, toutes les personnes qui sont décédées dans les hôpitaux parce qu’ils n’ont pas pu recevoir de soins qu’ils avaient à recevoir[34]. C’est important pour moi que mes enfants ne grandissent pas avec la honte d’être autochtone. C’est important pour moi que mes enfants soient militants comme moi et se battent pour les générations futures. On est ici depuis longtemps, et on mérite de pouvoir être fier de nous-même, fier de notre langue, fier de la beauté du territoire. »

Quelques jours avant mon départ du camp, j’accompagne Emily Fleming-Dubuc et une petite équipe de militants pour prêter main forte aux Pittikwi, une autre famille atikamekw engagée dans la lutte contre la déforestation, dans la mise en place d’un barrage routier. Lors d’un détour à La Tuque, ville de Mauricie où résident de nombreux travailleurs forestiers, un homme reconnaît la militante inuk et profère des menaces de mort à son encontre : « ses vidéos seraient mieux six pieds sous terre ». Un petit groupe d’allure peu commode nous attend à la sortie d’un restaurant, mais finit par perdre patience et s’en va. L’incident est révélateur de la forte polarisation de la société : d’un côté, les Premières Nations et leurs soutiens, qui s’efforcent de mettre un terme à la déforestation. De l’autre, les communautés forestières, dont la survie économique dépend de l’exploitation effrénée des forêts. Et entre ces deux pôles, le gouvernement, censé jouer un rôle d’arbitre et de garant de l’intérêt collectif, apparaît comme défaillant. Plutôt que de promouvoir une gestion durable des ressources qui tiendrait réellement compte des Premières Nations et soutiendrait les communautés forestières par des incitatifs économiques et techniques leur permettant de diversifier leur activité et de réduire leur dépendance à l’exploitation intensive, les autorités se laissent guider par le rendement économique immédiat, creusant ainsi le fossé entre les acteurs sur le terrain.

Signe de l’efficacité de la mobilisation, Québec a finalement annoncé l’abandon de son projet de loi controversé le 25 septembre 2025[35]. Les Premières Nations saluent cette décision : une bataille est remportée, mais la vigilance reste de mise[36]. Le combat contre la déforestation dépasse largement le cadre de l’opposition au seul PL 97 : les coupes forestières ne datent pas d’hier, la mobilisation des Premières Nations non plus. « Aussi longtemps qu’on vivra, on restera ici, à défendre la forêt. » affirme Jean-Paul Echaquan. « Si le projet de loi est abandonné, nous souhaitons que le gouvernement travaille à une nouvelle réforme qui tienne compte de notre présence et de nos connaissances pour la sauvegarde de la forêt. » Pour la famille Echaquan et les autres gardiens et gardiennes du territoire, il est crucial que le pouvoir provincial ne se limite pas à des changements superficiels, mais revoie en profondeur les fondements d’une réforme perçue jusqu’ici comme l’énième expression d’une logique de court-termisme économique, de destruction environnementale et de mépris des droits des Premières Nations.

Yann Lenzen

Photographe et journaliste indépendant

Sources

[1] La notion d’extractivisme est comprise ici au sens large, en tant que logique d’appropriation et de mise en exploitation du territoire. L’extractivisme désigne ainsi l’ensemble des pratiques minières, industrielles et énergétiques qui déstructurent un espace, transforment les écosystèmes et reconfigurent les relations des communautés locales au territoire.

[2] Au Canada, le terme « allochtone » est couramment employé en opposition à « autochtone » pour désigner les personnes qui ne sont pas issues des Premières Nations, des Inuit ou des Métis.

[3] https://ici.radio-canada.ca/info/feux-de-foret/?tz=EST

[4] L’Île de la Tortue désigne l’Amérique du Nord pour certaines communautés autochtones. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ile-de-la-tortue

[5] https://naturequebec.org/25-ans-apres-lerreur-boreale/

[6] https://www.youtube.com/watch?v=FeUa1d1G72A

[7] https://mrnf.gouv.qc.ca/nos-publications/rapport-coulombe/

[8] https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-18.1

[9] https://naturequebec.org/25-ans-apres-lerreur-boreale/

[10] https://www.lequotidien.com/actualites/2024/02/04/avenir-de-la-foret-le-statu-quo-est-intenable-556LWUD43VBLTCCDGROOL3ZWQA/ ; https://naturequebec.org/25-ans-apres-lerreur-boreale/

[11] https://www.ledevoir.com/actualites/environnement/815709/reforme-regime-forestier-porteuse-espoir

[12] https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-97-43-1.html

[13] https://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-99367.html

[14] https://naturequebec.org/syndicats-groupes-environnementaux-denoncer-reforme-regime-forestier/

[15] https://naturequebec.org/wp-content/uploads/2025/06/ME_WEB_PL97_20250530.pdf

[16] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2187995/blocage-route-premiere-nation-mamo

[17] Papillon, Martin et Lord, Audrey (2013) « Les traités modernes : vers une nouvelle relation ? » dans Les Autochtones et le Québec, Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, sous la direction de Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon. https://www.jstor.org/stable/j.ctv69sw59

[19] https://www.youtube.com/watch?v=xdintjofIao ; Pour un historique de cette lutte, voir le film Yintah (2024) réalisé par Jennifer Wickham, Brenda Michell et Michael Toledano : https://www.yintahfilm.com/

[20] https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_210221&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (PL97, notes explicatives, p. 2) « dans les zones d’aménagement forestier prioritaire, la réalisation de certaines activités ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d’aménagement forestier ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation du territoire sont interdites. »

[21] https://theconversation.com/le-projet-de-loi-sur-le-regime-forestier-est-un-important-recul-pour-les-droits-des-autochtones-264062

[22] https://naturequebec.org/wp-content/uploads/2025/06/ME_WEB_PL97_20250530.pdf (p. 10)

[23] https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/13273/reforme-foresterie-quebec-autochtones

[24] https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_210221&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (PL 97, notes explicatives, p. 3)

[25] https://abitibiwinniaki.com/wp-content/uploads/2025/07/CP_Loi97_VersionFr1.pdf

[26] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens ; https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-5/

[27] https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/Const_TRD.pdf

[28] Le système juridique canadien s’inscrit dans la tradition britannique et accorde une place prépondérante aux précédents judiciaires établis par les décisions de cour. Pour aller plus loin : Leclair, Jean (2013) « Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le politique » dans Les Autochtones et le Québec, Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, sous la direction de Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon. https://www.jstor.org/stable/j.ctv69sw59

[29] https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2189/index.do

[30] Leclair, Jean (2013) « Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le politique » dans Les Autochtones et le Québec, Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, sous la direction de Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon. (p. 313) https://www.jstor.org/stable/j.ctv69sw59

[31] https://theconversation.com/le-projet-de-loi-sur-le-regime-forestier-est-un-important-recul-pour-les-droits-des-autochtones-264062 « Dans ses articles 10 et 28, la Déclaration interdit de retirer ces peuples de leurs territoires sans consentement et réparation. Ailleurs, elle protège notamment le droit d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les territoires et ressources occupés traditionnellement selon leurs propres modes de gouvernance. La Déclaration garantit aussi le droit des peuples autochtones à la préservation de leur environnement. En particulier, les articles 18 et 19 de la Déclaration obligent les États à inclure les peuples autochtones dans tout processus décisionnel pouvant affecter leurs droits. De telles politiques ne peuvent être adoptées sans leur consentement préalable, libre et éclairé. »

[32] https://www.ohchr.org/fr/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples

[33] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sweat-lodge

[34] Emily Fleming-Dubuc fait ici référence à Joyce Echaquan, membre de la famille de Robert et Jean-Paul, décédée en 2020 au centre hospitalier de Joliette, un drame qui illustre le racisme systémique auquel les Autochtones sont confrontés dans l’accès aux soins de santé. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2195488/mort-joyce-echaquan-bilan-racisme-systemique-autochtones

[35] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2195050/regime-forestier-quebec-abandon-reforme-projet-loi-97

[36] https://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr/uploads/telechargement/Communiqu-Abandon-PL97_-VF.pdf

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Wish I could understand French! Looks like someone is clear cutting the forest, don’t blame the folks for trying to stopit.